こんにちは。編集長のモッピーだよー!

今回のゆる散歩は、前回の続きだよー!

今年の大河ドラマの主人公は蔦重こと

蔦屋(つたや)重三郎!

図書館のお姉さんと中山道をゆる散歩!

むふふ。

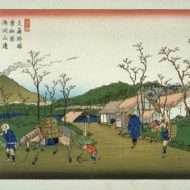

一九が詠んだ浦和のにぎわい

大河ドラマの主人公蔦重は、

狂歌師や浮世絵師などの文化人とつながりがありました。

後に江戸時代最大のベストセラー作家となる

十辺舎一九(1765~1831)は

寛政6年(1794)に蔦重のもとに転がり込み、

蔦重に育てられました。

絵も描ける一九は化け物シリーズなどの

黄表紙(江戸のコミック)を

蔦重の店から出版しました。

一九と言えば、弥次喜多コンビでおなじみの

『東海道中膝栗毛』だねー!

その続編である『続膝栗毛』には

浦和を詠んだ狂歌が登場するということで、

今回はそのゆかりの場所までゆる散歩してきたよー!

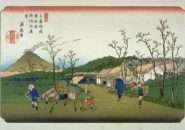

浦和宿二・七市場

文政5年(1822)に出版された

『続膝栗毛』では弥次さん喜多さんが

金毘羅、宮島の参詣を終え、

木曽街道を経て江戸に戻ります。

東海道の旅から始まった

20年もの旅の最後の宿が浦和でした。

しろものを

積みかさねしは

商人の

おもてうら和の 宿はにぎはひ

一九が詠んだ狂歌です。

浦和の市のにぎわいを表現しているとされています。

この浦和の市はどこで開かれていたのでしょうか?

笹岡稲荷から中山道を南に歩いていくと、

マンションとマンションの間に慈恵稲荷神社があります。

参道入口には浦和宿二・七市場跡という

標柱が建てられていました。

鳥居をくぐって進むと柵で厳重に囲った中に

石祠と石杭がありました。

石杭の正面には御免毎月二七市場定杭と

刻まれています。

浦和市は毎月二と七の日に開かれていた

六斎市(定期市)です。

また、石杭の右側面には

「天正十八年七月日」とあります。

市神様と定杭のあるこの場所が

まさに浦和の市の中心でした。

市場は慈恵稲荷神社の鳥居の前を中心に

中山道沿いの南北に約220メートルの範囲で

開かれていました。

浦和に市場が開設されたのは

戦国時代頃と考えられています。

天正十八年(1590)7月には

豊臣秀吉の家臣浅野長吉から禁制が出されています。

浦和市を従来通り保証するとともに、

市での禁止事項を示したものです。

この禁制と市神祠、定杭の三つが現存しているのは

全国でもまれだそうです。

そんな貴重な史跡が今でもしっかりと

保存されていることに感動するねー。

また、戦国時代からの浦和の歴史が

垣間見えるお散歩もそれだけで楽しいけど

何か、外に向かってアピールするような

イベントがあったらいいなと思いました。

モッピーは、お祭りをしたいなぁ!!!٩( ᐛ )و

慈恵稲荷神社から南に1本目の市場通りには、

市のにぎわいをつたえるように

野菜売りの女性像が建てられていました。

穀物・木綿市としての浦和市

一九が「しろものを~」と詠んだように、

18世紀末から19世紀初頭は

浦和市が活気のあった時期であり、

穀物あるいは木綿の類が交易されていました。

このころ浦和宿周辺を含めて

足立郡・埼玉郡では

穀物・木綿織・野菜類の生産が多く、

江戸市場でも周辺農村の農産物に加えて

生活必需品も取引されており、

それらが集まってきた浦和は

宿場町としてだけではなく

市場町としてもにぎわっていたようです。

市は昭和の初めまで続いていたそうです。

最後に滑稽で楽しいことが好きな

一九の辞世の句でお別れしますね。

この世をば

どりゃおいとまに

せん香の

煙とともに

灰さようなら

引用文献

『浦和宿二・七市場跡実態調査報告書』

『文化財の調査第9集』

『浦和市史通史編Ⅱ』

『埼玉の神社 北足立児玉南埼玉』

『蔦屋重三郎と江戸文化を創った13人』

『蔦屋重三郎江戸を編集した男』

図書館のお姉さんと『中仙道珍道中』(੭ ᐕ)੭*⁾⁾

モッピーでしたー!

ほなねー。

またねー。